Introduction

Le Plan sur les infrastructures de 2024 de la Ville intègre une mise à jour quadriennale qui étoffe les éléments précédemment décrits dans le Plan sur les infrastructures de 2020 et établit des liens avec les documents de planification primaires et secondaires tels que NotreWinnipeg 2045, Collectivités complètes 2.0, la Stratégie de réduction de la pauvreté et le Plan d’action sur le changement climatique. Le Plan sur les infrastructures établit également des liens avec les thèmes reconnus dans le Plan d’action sur les priorités stratégiques (PAPS).

Comme il offre une meilleure compréhension et une vue d’ensemble des besoins en infrastructures et de la réalité financière de la Ville, le Plan sur les infrastructures se veut un plan directeur sur dix ans pour maintenir une prestation de services pérenne et abordable pour les résidents, en intégrant ses données dans le cycle de planification des investissements de la Ville et dans le processus budgétaire pluriannuel.

Les services utiliseront le Plan sur les infrastructures chaque année pour orienter leurs efforts de planification des investissements en fonction des priorités d’investissement harmonisées et de la disponibilité du budget.

Un certain nombre d’améliorations ont été apportées en tenant compte des observations formulées par les parties prenantes tant internes qu’externes, afin de faciliter l’accès aux données, d’accroître la transparence et d’illustrer la cohérence avec les principales priorités. Pour ce faire, un plan interactif sur les infrastructures a été mis au point, dans lequel les utilisateurs peuvent naviguer entre les différents services et stratégies.

Le Plan sur les infrastructures a également été remanié pour fournir un aperçu des besoins prioritaires par service qui intègre les projets et les programmes de plus de 5 millions de dollars, en comprenant les taxes, les services publics et les organismes de services spéciaux. Les programmes étant inclus, cette version du Plan sur les infrastructures couvre presque 100 % des besoins en immobilisations prévus (4,8 milliards de dollars) et non financés (8 milliards de dollars) de la Ville au cours des dix prochaines années, soit un plan de dépenses en immobilisations totales de 12,8 milliards de dollars.

Le Plan sur les infrastructures est distinct du budget d’immobilisations.

Les investissements approuvés dans le budget d’immobilisations fournissent en définitive l’orientation à l’administration municipale pour lancer des projets et les exécuter à l’aide du processus de gestion de projet de la Ville. Ainsi, le budget d’immobilisations consolide les stratégies et les objectifs généraux de la Ville et la manière dont ces objectifs seront atteints en décrivant les activités précises, les ressources et le calendrier.

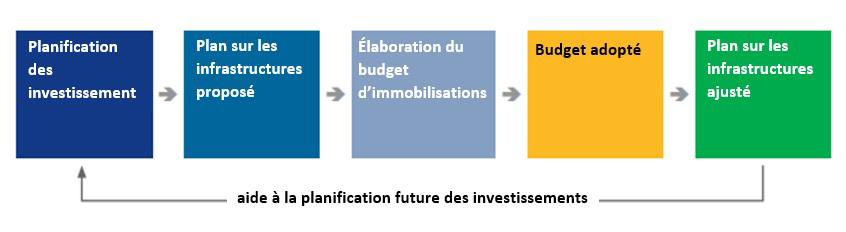

La figure suivante présente le processus recommandé pour intégrer le Plan sur les infrastructures dans le budget d’immobilisations.

Figure 1 : Intégration du Plan sur les infrastructures dans le budget d’immobilisations

La figure présente le processus recommandé pour intégrer le Plan sur les infrastructures dans le budget d’immobilisations.

- Planification des investissements

- Plan sur les infrastructures proposé

- Élaboration du budget d’immobilisations

- Budget adopté

- Plan sur les infrastructures ajusté (aide à la planification future des investissements)

Contexte organisationnel

Le Plan sur les infrastructures de 2024 présente une perspective d’investissement dans les immobilisations sur dix ans qui s’appuie sur divers documents stratégiques pour son élaboration. Ces documents ont permis d’obtenir une vue d’ensemble de l’information sur les actifs et des besoins d’investissement auxquels la Ville de Winnipeg devra répondre afin que les services aux résidents puissent être maintenus. L’utilisation du Plan sur les infrastructures pour soutenir l’élaboration d’une stratégie d’investissement à long terme permettra de prendre des décisions plus éclairées tout au long du processus de budgétisation pluriannuel.

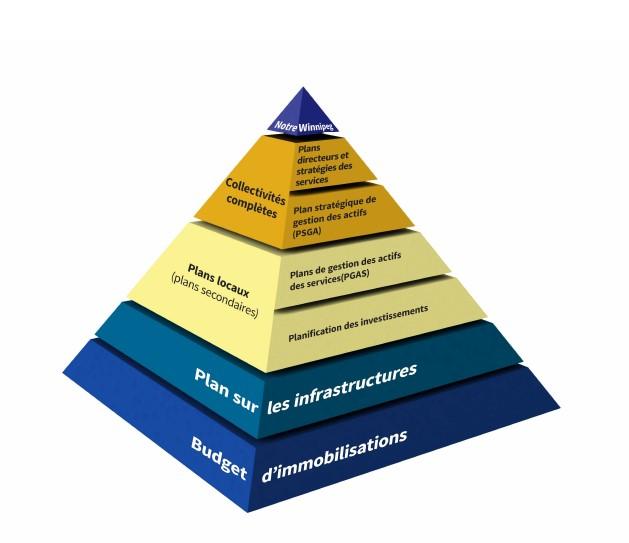

Figure 2 : Contexte organisationnel

Diagramme pyramidal illustrant la façon dont le plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045, au sommet de la pyramide, se dissémine dans les Collectivités complètes, ainsi que dans les plans directeurs et stratégies des services et le Plan stratégique de gestion des actifs (PSGA) dans les sections de la pyramide situées en dessous. Ces éléments conduisent aux plans locaux ou secondaires, aux plans de gestion des actifs des services et à la planification des investissements dans les sections inférieures de la pyramide. Les deux dernières sections sont le Plan sur les infrastructures et le budget d’immobilisations.

NotreWinnipeg 2045

Le plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045 est le plan complet de la Ville sur 25 ans qui articule les objectifs et les aspirations de la Ville au plus haut niveau, et qui sert à guider les objectifs physiques, sociaux, environnementaux et économiques, ainsi que l’utilisation durable des terrains et le développement de la Ville. Il décline les objectifs de développement durable des Nations unies en six objectifs clés pour la Ville de Winnipeg, à savoir le leadership et la bonne gouvernance, la résilience environnementale, la prospérité économique, la santé et le bien-être, l’équité sociale et l’édification de la Ville. NotreWinnipeg 2045 servira à mettre en cohérence tous les autres documents statutaires et stratégiques de la Ville, tels que les plans stratégiques municipaux à court terme, y compris le PAPS, les politiques du conseil municipal, notamment la Stratégie de réduction de la pauvreté et le Plan d’action sur le changement climatique, les budgets et les outils de mise en œuvre pour des questions ou des domaines précis.

En coordonnant les investissements prévus dans le Plan sur les infrastructures avec les objectifs à plus long terme de NotreWinnipeg 2045, la Ville peut rapprocher les besoins d’investissement dans l’infrastructure et la réalisation efficace des priorités stratégiques. NotreWinnipeg 2045 servira également d’outil de reddition de comptes pour valider les décisions d’investissement du conseil municipal en fonction de leur conformité aux politiques.

Collectivités complètes 2.0

Collectivités complètes 2.0 est une stratégie d’orientation complémentaire à NotreWinnipeg 2045. Ce plan secondaire pour l’ensemble de la Ville guide la croissance, le développement et l’utilisation des terrains dans la Ville de Winnipeg. L’objectif de Collectivités complètes est de proposer une vision des caractéristiques physiques et de la structure urbaine créant un cadre pour la croissance physique et le développement futurs de la Ville.

Collectivités complètes 2.0 décrit les principales étapes nécessaires pour mettre en œuvre le plan et le faire « marcher », notamment :

- Établir un objectif de densification résidentielle qui fournit une orientation générale pour la prise de décisions et ancre d’autres politiques du plan.

- Déterminer un échéancier privilégié pour l’aménagement des terrains non contaminés qui concorde avec le Plan sur les infrastructures afin que les ressources soient affectées plus efficacement par la Ville de Winnipeg et qu’il y ait une plus grande prévisibilité pour tous.

- Donner la priorité aux infrastructures et aux plans qui soutiennent le mieux les principes des collectivités complètes, à l’aide d’une évaluation reposant sur des critères préétablis.

Objectif de densification L’objectif de densification établi par Collectivités complètes 2.0 stipule qu’au moins 50 % de tous les nouveaux logements doivent être aménagés dans la zone bâtie actuelle de la Ville — ce que nous appelons la zone visée par l’objectif de densification. Pour atteindre cet objectif, la Ville devra déployer des efforts considérables pour rendre plus facile, plus désirable et plus prévisible l’aménagement de ces zones. En recensant les investissements permettant et soutenant la croissance dans la zone visée par l’objectif de densification, la Ville prend acte de la nécessité de réaliser des investissements de manière proactive afin de permettre des aménagements intercalaires; en rendant cette information publique, elle accroît la transparence en matière de besoins d’investissement.

Aménagement des terrains non contaminés

Pour répondre à la demande de logements prévue, la Ville doit continuellement réaliser des investissements en temps opportun dans les infrastructures permettant la croissance et dans la planification locale. En prescrivant des politiques d’aménagement progressif des terrains non contaminés, Collectivités complètes 2.0 fournit des orientations sur le calendrier et la séquence de ces investissements.

Collectivités complètes 2.0 demande à la Ville de prévoir une réserve de terrains résidentiels vacants sur cinq à sept ans où toutes les infrastructures favorables à la croissance sont financées, et une réserve sur trois à cinq ans où ces infrastructures sont déjà installées. Le calendrier de ces investissements doit être déterminé en remontant en amont de ces objectifs, en s’appuyant sur une connaissance actualisée de l’offre de terrains de la Ville. Le rapport sur la surveillance des terres des collectivités complètes fournit annuellement ces renseignements.

En harmonisant le calendrier prévisionnel pour ses terrains non contaminés avec ses priorités en matière d’infrastructures, la Ville peut optimiser la gestion de ses ressources et améliorer la prévisibilité et le degré de certitude quant aux autorisations d’aménagement et aux investissements dans les infrastructures.

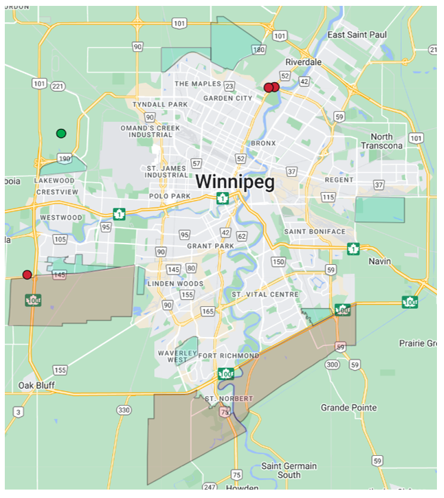

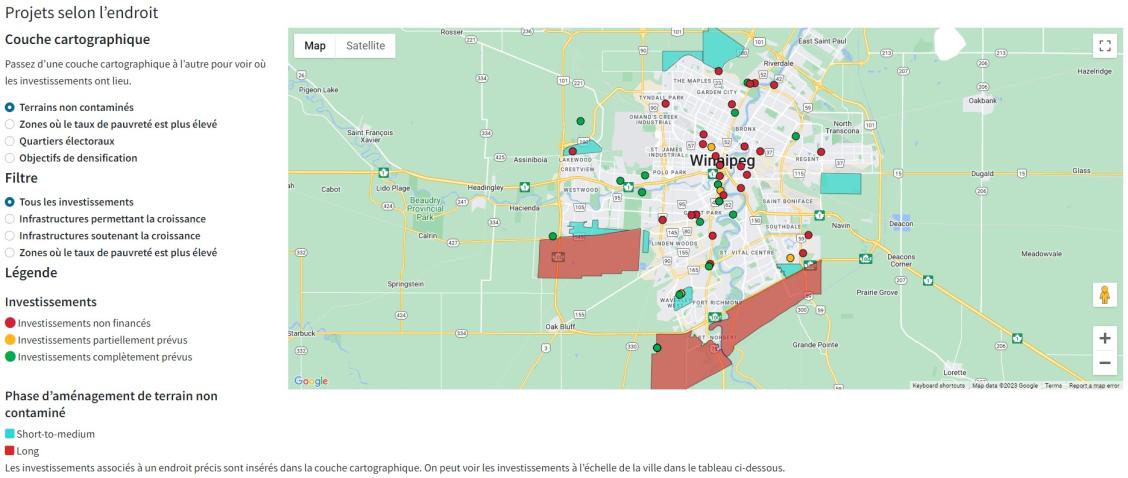

Figure 3 : Investissements localisés permettant la croissance dans le Plan sur les infrastructures de 2024

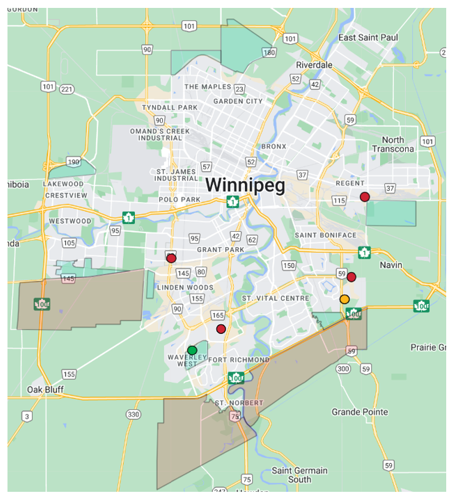

Figure 4 : Investissements localisés soutenant la croissance dans le Plan sur les infrastructures de 2024

Carte de la Ville de Winnipeg présentant l’emplacement des investissements permettant la croissance, prévus et non financés, en relation spatiale avec les terrains non contaminés à privilégier à court, moyen et long terme.

Carte de la Ville de Winnipeg qui présente l’emplacement des investissements qui soutiennent la croissance, partiellement prévus et non financés, en relation spatiale avec les terrains non contaminés à privilégier à court, moyen et long terme.

Pour consulter ces cartes et voir en détail les projets correspondants, visitez le plan interactif sur les infrastructures.

Infrastructures liées à la croissance

Infrastructures permettant la croissance – Il s’agit des infrastructures d’échelle régionale qui sont des préalables au développement. Sans ces infrastructures, la croissance dans la zone d’aménagement désignée ne pourrait pas avoir lieu ou pourrait être retardée, sans l’engagement ou la réalisation de l’investissement prévu. Les exemples les plus courants sont les conduites d’alimentation en eau, les intercepteurs d’eaux usées et les routes principales menant aux zones non aménagées de la Ville.

Voici quelques exemples d’investissements permettant la croissance :

- Prolongement du sentier Chief Peguis, de Main Ouest à Brookside

- Passerelle de l’intercepteur sud-ouest.

Infrastructures soutenant la croissance – Il s’agit d’infrastructures d’échelle régionale qui ne sont pas des conditions préalables au développement, mais qui sont nécessaires pour soutenir les niveaux de service ciblés pour la collectivité. Les infrastructures de soutien telles que les casernes de pompiers et les installations de loisirs sont essentielles à la création de collectivités complètes. Bien qu’il ne s’agisse pas de conditions préalables au développement, il s’agit d’infrastructures que les habitants peuvent s’attendre à voir mises en place au cours de l’aménagement du quartier, car elles sont essentielles à la création de collectivités complètes, et leur absence peut avoir une incidence sur la décision de vivre dans la zone en question. Il peut être prudent de se poser la question suivante : « Si ce service n’était pas facilement accessible, est-ce que je déciderais quand même de vivre dans cette zone? » Si la réponse est « non », l’infrastructure est probablement un élément clé pour la collectivité.

Voici quelques exemples de projets soutenant la croissance :

- La caserne de pompiers de Waverley-Ouest – L’achèvement de ce projet en temps voulu permettrait à la zone de continuer à fournir des niveaux de service suffisants pour que la collectivité soit en sécurité.

- Centre de loisirs du secteur sud-est – Ce projet soutient la croissance en rassemblant la collectivité et en augmentant les possibilités pour les résidents de vivre en bonne santé, dans le confort et la joie de vivre.

- Amélioration de la Route 90 — de Taylor à Ness — Les aménagements dans cette zone se feraient probablement sans cet investissement. Cependant, ces améliorations soutiennent et relient les quartiers situés à l’est et à l’ouest de la Route 90, ce qui favorise de futurs aménagements.

Afin de démontrer la concordance entre les investissements prévus dans le Plan sur les infrastructures et Collectivités complètes 2.0, le Plan présentera les investissements qui soutiennent la croissance et ceux qui la favorisent.

Alignement stratégique

Stratégies et plans à l’échelle de la Ville

Plan d’action sur les priorités stratégiques

Le Plan d’action sur les priorités stratégiques (PAPS) 2023-2026 reflète les principales priorités et mesures du conseil municipal pour la durée de son mandat de quatre ans. Le conseil municipal a dégagé cinq thèmes prioritaires et 42 mesures prioritaires devant faire l’objet d’une attention et d’investissements stratégiques. Le PAPS comble une lacune importante en établissant un lien entre les plans à long terme de la Ville, tels que NotreWinnipeg2045, le Plan d’action sur le changement climatique de Winnipeg, le Plan directeur du transport en commun de Winnipeg, la Stratégie sur les loisirs de Winnipeg, le Plan directeur visant les transports, la Stratégie sur les parcs de Winnipeg et la Stratégie de réduction de la pauvreté de Winnipeg, et les besoins que les résidents ont fait connaître aux membres du conseil municipal au cours de la campagne électorale. Le PAPS est un plan évolutif qui aide la Ville à répondre avec souplesse, efficacité et confiance aux besoins de notre collectivité. Chaque investissement du plan sur les infrastructures est lié à un thème prioritaire du PAPS. En précisant les investissements qui soutiennent chaque thème, le PAPS permet de suivre les progrès accomplis et de faciliter la reddition de comptes quant à la mise en œuvre des mesures prioritaires.

Stratégie de réduction de la pauvreté

La Stratégie de réduction de la pauvreté de la Ville, qui a été adoptée par le conseil municipal en novembre 2021, est une stratégie décennale qui met de l’avant des solutions à long terme, pratiques et durables pour répondre aux besoins immédiats et émergents des membres de la collectivité. Pour mieux comprendre les besoins de la collectivité, la Ville s’est dotée d’une carte qui indique les zones géographiques où le taux de pauvreté est élevé à l’aide des données du Recensement de 2016 pour la Ville de Winnipeg. Cette carte met en évidence les zones de la Ville qui présentent une forte concentration de résidents à faible revenu et qui, par conséquent, peuvent nécessiter davantage de services, de programmes et de soutien de la part de la Ville et de la collectivité.

La Stratégie de réduction de la pauvreté et son plan de mise en œuvre indiquent que ces zones géographiques où le taux de pauvreté est élevé devraient être prioritaires pour les investissements dans les immobilisations qui soutiennent les programmes et les services de la Ville et permettent d’évaluer si ces investissements desservent les zones où le taux de pauvreté est élevé. Pour établir un lien entre le Plan sur les infrastructures et la Stratégie de réduction de la pauvreté, le Plan sur les infrastructures identifiera les investissements réalisés dans ces zones géographiques où le taux de pauvreté est élevé.

Figure 5 : Zones géographiques où le taux de pauvreté est élevé

Carte de la Ville de Winnipeg présentant les zones géographiques où la pauvreté est la plus importante et où elle est la plus concentrée. Les investissements situés dans ces zones sont également représentés comme étant prévus, non financés ou partiellement prévus.

Plan d’action sur le changement climatique

Le Plan d’action sur le changement climatique de Winnipeg fournit un cadre pour réduire de manière proactive, significative et efficace le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Au cours du processus de planification des investissements, on évalue les répercussions sur l’environnement des projets présentés par les services à l’aide de l’outil de priorisation de la gestion des actifs de la Ville. Les investissements qui s’inscrivent dans le cadre du plan présentent de plus grands avantages et peuvent donc être considérés comme prioritaires par rapport à des projets similaires en termes de portée et de coût qui n’ont pas d’effets positifs sur l’environnement.

Plan stratégique de gestion des actifs

Les documents du Plan stratégique de gestion des actifs (PSGA) décrivent l’approche stratégique de la Ville en matière de gestion des actifs, établissent la feuille de route pour continuer de bâtir son système de gestion des actifs, décrivent les indicateurs de rendement et fournissent un fondement pour l’évaluation continue de la maturité de la gestion des actifs au sein de l’organisation.

L’un des principaux objectifs du PSGA était de mettre au point un cadre pour les niveaux de service (NDS). L’établissement de NDS est essentiel à l’élaboration d’un programme de gestion des actifs qui concilie les coûts, les possibilités et les risques avec les NDS souhaités. Le fait de disposer d’un cadre de NDS clairement défini permet de concilier les objectifs stratégiques avec les attentes des clients et le rendement technique des actifs. Cela permet également au personnel d’utiliser les NDS cibles comme référence lors des analyses de cycle de vie et d’évaluer les effets des modifications apportées aux NDS.

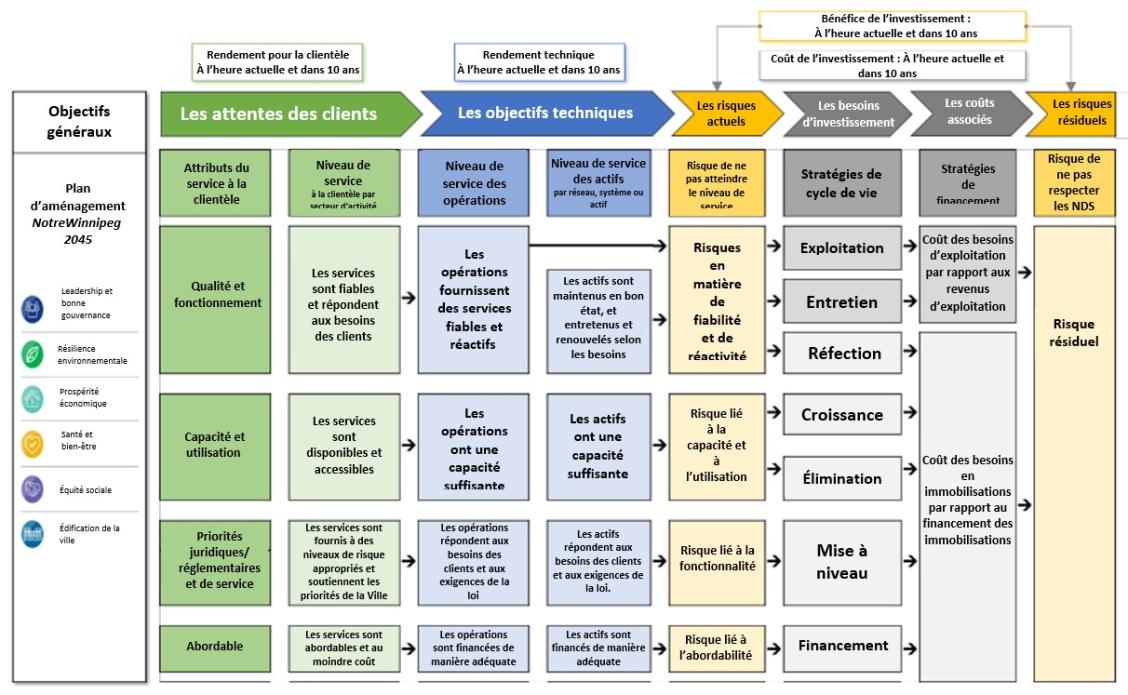

La Ville a récemment mis en place un cadre pour les NDS, comme l’illustre la figure 6. Ce cadre vise à harmoniser les objectifs municipaux en définissant des NDS techniques et pour les clients, et notamment des attributs de service essentiels, des énoncés de NDS, des mesures de rendement et des indicateurs de rendement essentiels. Le cadre des NDS comprendra un processus reproductible suffisamment détaillé pour permettre à la Ville d’utiliser le même processus pour établir les NDS de tous les services qu’elle fournit.

Figure 6 : Cadre des NDS de la Ville de Winnipeg

Image décrivant le cadre des niveaux de service récemment établi qui vise à harmoniser les objectifs généraux avec les attentes de la clientèle et les objectifs techniques. Le cadre décrit en détail les niveaux de service en fonction des six objectifs généraux du plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045.

NotreWinnipeg a identifié six objectifs généraux, et l’ensemble des attentes de la clientèle, des objectifs techniques, des risques actuels, des besoins d’investissement, des coûts connexes et des risques résiduels associés aux niveaux de service peuvent être classés dans un ou plusieurs des objectifs.

- Leadership et bonne gouvernance

- Résilience environnementale

- Prospérité économique

- Santé et bien-être

- Équité sociale

- Édification de la ville

Gestion du cycle de vie

Tous les actifs ont un cycle de vie et il est essentiel de connaître le calendrier des opérations associées au cycle de vie qui sont nécessaires au maintien du niveau ciblé de prestation de services. Les décisions d’acquérir un nouvel actif, de réparer ou de remplacer un actif existant et du moment où l’investissement est réalisé peuvent être facilitées par une analyse des coûts du cycle de vie.

Avoir une vue d’ensemble du coût total de possession d’un actif permet d’optimiser la capacité de l’organisme à soutenir financièrement l’actif et les services qu’il fournit et à en tirer pleinement parti. Les coûts totaux du cycle de vie des actifs englobent les dépenses d’investissement et d’exploitation encourues à tous les stades de la possession des actifs. Leur classement est effectué en fonction de l’opération associée au cycle de vie concernée (réfection, amélioration, croissance, exploitation et entretien, et élimination).

Réfection — Une opération visant à remettre à neuf ou à remplacer un actif existant pour assurer une qualité, une capacité ou une fonction équivalentes.

Amélioration — Une opération visant à améliorer un actif existant pour qu’il soit mieux adapté aux objectifs, à de nouvelles priorités stratégiques ou aux exigences réglementaires.

Croissance — Une opération visant à fournir un nouvel actif net qui n’existait pas auparavant ou à étendre un actif existant.

Exploitation et entretien — Opérations régulières visant à fournir des services qui consommeront des ressources (p. ex. main-d’œuvre, énergie, produits chimiques, matériaux) ou opérations régulières continues nécessaires pour assurer l’exploitation des actifs, y compris les cas où des parties de l’actif cessent de fonctionner et ont besoin d’être réparées immédiatement pour que l’actif fonctionne de nouveau (exclut la réfection).

Élimination — Toute opération associée à la désaffectation d’un actif, y compris la vente, la démolition ou l’abandon. Lorsqu’un actif est éliminé, on ne prévoit pas le remplacer par un actif semblable après la désaffectation.

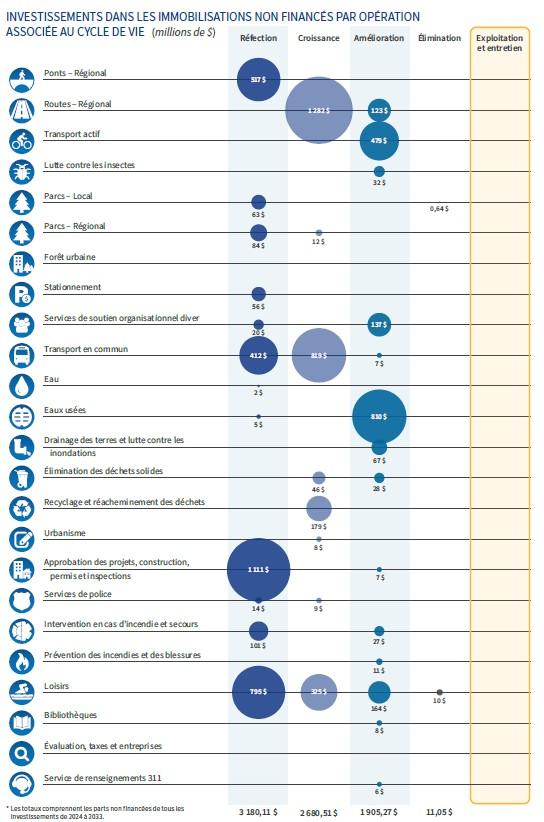

La figure 7 classe les montants associés aux besoins non financés pour chaque opération associée au cycle de vie telle qu’elle a été définie. De toute évidence, la majorité des besoins se situent dans les activités liées à la réfection et à la croissance. Parmi les principaux projets de réfection non financés figurent le programme de santé, de sécurité des personnes et de systèmes d’urgence, le programme de subvention pour la rénovation des centres communautaires et le remplacement du pont Arlington. Les projets liés à la croissance les plus importants sont associés au prolongement du sentier Chief Peguis et à l’amélioration de la Route 90.

Les activités d’élimination sont modestes, car la Ville n’est pas très encline à mettre les actifs hors service une fois qu’ils ont dépassé leur durée de vie utile. Parfois, cela peut nuire à l’atteinte des objectifs de NDS pour un actif particulier, car l’âge et l’état de l’actif peuvent compromettre son fonctionnement, réduire la qualité du service et engendrer des coûts supplémentaires.

Il convient également de souligner que, bien que la catégorie Exploitation et entretien ait été laissée vide, la Ville doit supporter des coûts substantiels associés à des activités opérationnelles qui sont présentées dans le budget de fonctionnement. Certains services, comme le déneigement et le déglaçage, ainsi que l’embellissement de la Ville, sont essentiellement de nature opérationnelle et ne sont donc pas présentés comme des besoins d’investissement non financés.

Les prochaines possibilités de classer les coûts d’exploitation et d’entretien dans les services désignés seront examinées lors des futures itérations du plan sur les infrastructures, car ces coûts contribueront largement au déficit global de la Ville en matière d’infrastructures.

Figure 7 : Investissements dans les immobilisations non financés par opération associée au cycle de vie

| Opération associée au cycle de vie | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Réfection | Croissance | Amélioration | Élimination | Exploitation et entretien | |

| Ponts - Régional | 517 $ | - $ | - $ | - $ | - $ |

| Routes - Régional | - $ | 1,282 $ | 123 $ | - $ | - $ |

| Transport actif | - $ | - $ | 479 $ | - $ | - $ |

| Lutte contre les insectes | - $ | - $ | 32 $ | - $ | - $ |

| Parcs - Local | 63 $ | - $ | - $ | 0.64 $ | - $ |

| Parcs - Régional | 84 $ | 12 $ | - $ | - $ | - $ |

| Forêt urbaine | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |

| Stationnement | 56 $ | - $ | - $ | - $ | - $ |

| Services de soutien organisationnel divers | 20 $ | - $ | 137 $ | - $ | - $ |

| Transport en commun | 412 $ | 819 $ | 7 $ | - $ | - $ |

| Eau | 2 $ | - $ | - $ | - $ | - $ |

| Eaux usées | 5 $ | - $ | 810 $ | - $ | - $ |

| Drainage des terres et lutte contre les inondations | - $ | - $ | 67 $ | - $ | - $ |

| Élimination des déchets solides | - $ | 46 $ | 28 $ | - $ | - $ |

| Recyclage et réacheminement des déchets | - $ | 179 $ | - $ | - $ | - $ |

| Urbanisme | - $ | 8 $ | - $ | - $ | - $ |

| Approbation des projets, construction, permis et inspections | 1 111 $ | - $ | 7 $ | - $ | - $ |

| Services de police | 14 $ | 9 $ | - $ | - $ | - $ |

| Intervention en cas d'incendie et secours | 101 $ | - $ | 27 $ | - $ | - $ |

| Prévention des incendies et des blessures | - $ | - $ | 11 $ | - $ | - $ |

| Loisirs | 795 $ | 325 $ | 164 $ | 10 $ | - $ |

| Bibliothèques | - $ | - $ | 8 $ | - $ | - $ |

| Évaluation, taxes et entreprises | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ |

| Service de renseignements 311 | - $ | - $ | 6 $ | - $ | - $ |

| Totals | 3 180,11 $ | 2 680,51 $ | 1 905,27 $ | 11,05 $ | - $ |

Stratégies et plans des services

Plusieurs stratégies et plans ont été élaborés par des services précis, tout en tenant compte des initiatives des autres services touchées. Il est nécessaire d’harmoniser les calendriers et les plans de mise en œuvre de ces plans avec les investissements proposés dans le Plan sur les infrastructures afin d’assurer une coordination avec les objectifs à long terme de la Ville.

Évaluation régionale des services municipaux

Étant donné que les aménagements intercalaires et la densification continuent d’accroître la pression sur les systèmes existants de traitement des eaux usées, de drainage des terres et de distribution d’eau, la Ville est en train de mettre au point un processus qui permettra d’évaluer les capacités disponibles, les restrictions et les limitations pour chaque nouvelle demande de construction ou de réaménagement.

Le service des eaux et de traitement des eaux usées a entamé la phase d’examen et d’évaluation des services municipaux de l’étude afin d’explorer la manière dont d’autres villes canadiennes déterminent et communiquent les contraintes de capacité, et d’élaborer une étude pilote en vue de sa mise en œuvre. Cette étude permettra de déterminer les améliorations à apporter au processus de demande d’aménagement, à partir d’un examen des processus existants et d’une analyse des administrations comparables. Elle devrait être achevée au printemps 2024. Cette initiative permettra à la Ville de soutenir durablement la croissance (y compris la création d’aménagements intercalaires) en fournissant aux promoteurs éventuels des données utiles sur l’eau, les eaux usées et le drainage des terres en temps opportun, ce qui permettra d’améliorer le processus de planification.

Plan directeur de la gestion des débordements d’égouts unitaires

La Ville met en œuvre un programme d’infrastructure majeur, le Plan directeur de la gestion des débordements d’égouts unitaires, afin de gérer les effets des débordements d’égouts unitaires dans nos cours d’eau. Ce plan directeur établit une feuille de route pour la mise en œuvre d’un programme d’infrastructure s’inscrivant dans la durée visant à réduire les débordements d’égouts unitaires à Winnipeg. Le programme comprendra plusieurs types de projets de construction dans les 43 districts d’égouts unitaires. Conservation et Climat Manitoba ayant approuvé le Plan directeur de la gestion des débordements d’égouts unitaires en novembre 2019, la Ville est maintenant entrée dans la phase de mise en œuvre. Au fur et à mesure que la mise en œuvre du Plan directeur de la gestion des débordements d’égouts unitaires se poursuivra, de nombreux projets de séparation des égouts unitaires recensés dans le plan apparaîtront dans le plan sur les infrastructures en tant qu’investissements prévus et non financés.

Lisez notre Plan directeur de la gestion des débordements d’égouts unitaires.

Plan directeur visant les transports

Le Plan directeur visant les transports, vision 2050 vise à faire le nécessaire pour que le système de transport contribue à la qualité de vie et à la vitalité économique grâce à une circulation sûre, efficace, connectée et sans obstacle des personnes et des marchandises, en utilisant une gamme de modes de transport et une infrastructure durable. Le plan final servira de plan directeur sur 30 ans pour guider les investissements futurs dans le réseau de transport de Winnipeg. Il comprendra des éléments concrets et réalisables, des recommandations de mise en œuvre, des considérations sur les implications budgétaires, des mesures de rendement et des possibilités d’adaptation pour l’avenir.

Renseignez-vous sur notre Plan directeur du transport.

Plan directeur du transport en commun de Winnipeg.

Le Plan directeur du transport en commun de Winnipeg a été adopté le 19 avril 2021. Il s’agit du plan stratégique à long terme que la Ville s’est fixé pour le transport en commun. Le plan prévoit un tout nouveau réseau de transport en commun pour mieux répondre aux besoins des résidents, doté d’un système résilient, évolutif et adaptable à mesure que la Ville s’agrandit. Sa stratégie recense les besoins en infrastructures à long terme nécessaires au nouveau réseau principal et aux transports en commun rapides, et comprend une liste des projets les plus prioritaires.

Lisez notre Plan directeur du transport en commun.

Stratégie sur les loisirs

La Stratégie sur les loisirs de la Ville est un plan stratégique à long terme visant à orienter les investissements et les décisions dans le domaine des services de loisirs au cours des vingt-cinq prochaines années. La stratégie permettra de transformer les services et de faire en sorte que les nouvelles installations et les installations rénovées soient plus accueillantes, plus accessibles et plus inclusives pour tous les Winnipégois. La mise en œuvre de cette stratégie permettra de renouveler et de moderniser les installations existantes, d’en créer de nouvelles pour remplacer les installations obsolètes ou celles qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile, de combler les disparités géographiques et de répondre aux besoins découlant de la croissance. La stratégie définit des mesures et des besoins d’investissement prioritaires pour une mise en œuvre à court, moyen et long terme.

Lisez notre Stratégie pour les loisirs.

Stratégie sur les parcs

La Stratégie sur les parcs de Winnipeg présente une vision pour les parcs de Winnipeg qui reconnaît que le système des parcs fait partie intégrante du mode de vie des Winnipégois. Cette vision façonne directement les valeurs, les principes de fonctionnement et les objectifs de la Stratégie et établit un cadre pour la réalisation de cinq objectifs stratégiques. Ces objectifs visent à répondre aux besoins de la communauté, à permettre la création de partenariats, à favoriser l’adaptation au changement et à améliorer l’accès afin de garantir à tous les Winnipégois des services de parcs fondés sur une approche structurée de la prestation de services.

Lisez notre Stratégie pour les parcs.

Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg : Orientation stratégique de 2020

Le plan stratégique du Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg (SISPW) a été conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs. Les recommandations formulées dans le cadre de la stratégie, qui tiennent compte du Plan directeur du SISPW, du rapport sur l’évaluation des risques dans la collectivité et les normes d’intervention et des résultats de l’enquête auprès des assureurs incendie, sont organisées en quatre sections : programmes, dotation en personnel, équipement et installations. La stratégie sert de plan directeur pour définir les investissements dont la Ville a besoin pour répondre aux besoins de la communauté aujourd’hui et dans un avenir prévisible.

Lisez notre Plan directeur du Service d’incendie et de soins paramédicaux.

Le choix, la planification et la conception des projets d’infrastructure liés à la croissance relèvent d’un processus itératif qui résulte d’un ou de plusieurs des plans décrits ci-dessus. Si un plan directeur peut établir un besoin à un niveau supérieur, ce besoin est confirmé et les spécifications sont précisées au fur et à mesure que la vision de la Ville en matière d’aménagement du territoire et de développement s’affine, d’abord à un niveau supérieur par le biais de NotreWinnipeg et de Collectivités complètes, puis par le biais d’un processus de planification secondaire, et enfin lors de la réception des demandes d’aménagement. Chaque étape de ce processus permet à la Ville d’actualiser la planification de ses investissements de manière à ce qu’elle corresponde aux attentes en matière de développement.

Planification des investissements

Cadre et évaluation

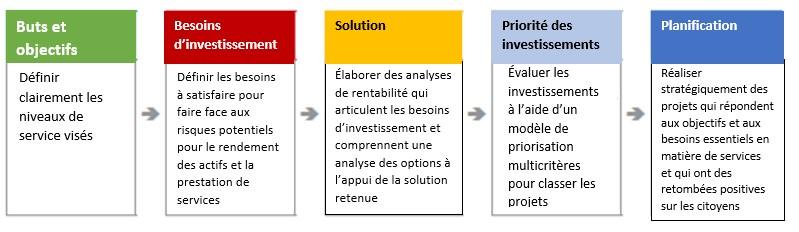

Le cadre de planification des investissements du programme de gestion des actifs de la Ville suit un processus en cinq étapes qui offre à tous les services une approche rigoureuse, transparente et justifiable de la détermination et de la rationalisation des investissements dans l’infrastructure. L’application de ce cadre permet aux services de justifier les investissements en définissant clairement les besoins et en évaluant les coûts et les avantages associés à des priorités concurrentes. Le Plan sur les infrastructures s’attache à présenter l’ordre de priorité des investissements et à démontrer la concordance avec les priorités stratégiques afin de soutenir l’élaboration du budget d’immobilisations, ce qui se traduit par une planification à long terme des infrastructures.

En dernier ressort, c’est au conseil municipal qu’il appartient de décider des investissements à réaliser. L’administration municipale vise à fournir au conseil municipal des recommandations de qualité pour l’aider dans le processus décisionnel.

Figure 8 : Processus décisionnel

La figure décrit le déroulement du processus décisionnel

- Buts et objectifs – Définir clairement les niveaux de service visés

- Besoins d’investissement – Définir les besoins à satisfaire pour faire face aux risques potentiels pour le rendement des actifs et la prestation de services

- Solution – Élaborer des analyses de rentabilité qui articulent les besoins d’investissement et comprennent une analyse des options à l’appui de la solution retenue

- Priorité des investissements – Évaluer les investissements à l’aide d’un modèle de priorisation multicritères pour classer les projets

- Planification – Réaliser stratégiquement des projets qui répondent aux objectifs et aux besoins essentiels en matière de services et qui ont des retombées positives sur les citoyens

Évaluation économique

Les investissements dans les immobilisations réalisés par la Ville peuvent apporter des avantages tangibles et intangibles aux citoyens, aux entreprises et aux gouvernements. Les processus d’acquisition et de construction associés à ces investissements ont des retombées sur l’économie puisqu’ils augmentent temporairement le produit intérieur brut (PIB) et l’emploi pendant la durée des travaux. Une fois concrétisés, les investissements dans les immobilisations peuvent améliorer la circulation des biens et des personnes, permettre ou encourager le transfert de modes de transport, ce qui pourrait réduire les émissions de carbone et faire gagner du temps, permettre le développement ou la densification de zones résidentielles ou d’emploi, offrir de meilleures possibilités de loisirs et de divertissement, réduire la pollution, et apporter d’autres avantages sociaux ou économiques au public.

L’évaluation économique d’un projet d’investissement consiste à quantifier la valeur en dollars des différents coûts et avantages tangibles et non tangibles qui y sont associés. Trois méthodes principales d’évaluation économique peuvent être appliquées à un projet d’investissement :

- L’évaluation des retombées économiques : elle mesure les retombées économiques à court terme sur l’économie du Manitoba et du Canada de l’acquisition et de la construction d’un grand projet d’investissement. Les avantages sont mesurés en termes de PIB, d’emploi et de recettes fiscales provinciales/fédérales générées par l’acquisition et la construction du projet.

- Évaluation des retombées financières : cette évaluation mesure les retombées financières à long terme pour la Ville de Winnipeg, le Manitoba et le Canada d’un projet d’investissement qui permet directement le développement et/ou la densification de nouvelles zones résidentielles et/ou d’emploi. Les avantages sont mesurés en termes de nouvelles recettes fiscales municipales, provinciales et fédérales nettes générées par les terrains nouvellement aménagés ou densifiés, après avoir pris en compte tous les coûts d’investissement et d’exploitation associés au nouvel aménagement sur une période définie. Toutefois, cette évaluation vise à adopter une approche exhaustive pour évaluer les collectivités complètes et, à ce titre, peut mettre en contraste les coûts financiers et les avantages associés à plusieurs projets d’investissement nécessaires pour desservir des terrains nouvellement aménagés ou densifiés.

- Analyse coûts-avantages : Cette analyse mesure et chiffre en dollars les avantages sociaux associés à un grand projet d’investissement au cours d’une période donnée. Elle peut impliquer le calcul de la valeur monétaire des coûts et des avantages associés à la réduction des temps de trajet, à la réduction des émissions et de la pollution, à la création de nouvelles possibilités de loisirs ou à d’autres avantages sociaux quantifiables pour le public.

Tous les projets d’investissement ne nécessitent pas ou n’offrent pas nécessairement les avantages associés aux trois types d’évaluation économique. Si tous les projets d’investissement peuvent faire l’objet d’une étude des retombées économiques afin d’évaluer les effets de leur construction sur le PIB et l’emploi, l’analyse des retombées financières ne s’applique qu’aux projets d’investissement qui permettent directement des utilisations nouvelles ou intensifiées des terrains, et l’analyse coûts-avantages ne s’applique qu’aux projets d’investissement qui procurent des avantages sociaux quantifiables.

Prises isolément, les évaluations économiques de projets individuels ne sont pas les meilleures méthodes pour hiérarchiser les investissements dans les infrastructures. Les évaluations économiques sont plus utiles lorsqu’elles sont menées sur plusieurs projets en concurrence pour obtenir un financement limité. Les évaluations économiques aident les décideurs et le public à comprendre la valeur monétaire des avantages associés à chaque projet, qui peut ensuite être comparée au coût du projet, ce qui permet d’allouer de manière efficace les fonds du budget d’immobilisations à des propositions concurrentes.

Plan sur les infrastructures

Portée et objectif

Le Plan sur les infrastructures a été remanié pour fournir un aperçu des besoins prioritaires par service qui intègre les projets et les programmes de plus de 5 millions de dollars, en comprenant les taxes, les services publics et les organismes de services spéciaux.

Des modifications ont été apportées au processus d’évaluation des programmes depuis le Plan sur les infrastructures de 2020 : le Plan sur les infrastructures de 2024 permet désormais d’évaluer côte à côte les programmes et les projets. En outre, le Plan sur les infrastructures fournit une vue d’ensemble des investissements de plus de 5 millions de dollars qui sont prévus, partiellement financés et non financés. La présentation des investissements prévus et partiellement financés accroît la transparence des investissements dans les immobilisations.

Les programmes sont un ensemble de projets et d’activités plus petits, mais analogues, qui sont gérés de manière coordonnée afin d’obtenir des retombées plus importantes que s’ils étaient gérés individuellement, ou qui n’existeraient pas. Les programmes sont généralement à long terme ou sans date de fin, souvent gérés par des unités fonctionnelles, de nature stratégique et le plan est souvent de haut niveau ou évolutif. Ces programmes se concentrent souvent sur la réfection des actifs et les programmes d’entretien, mais ils peuvent également inclure des groupes de projets de portées diverses qui profitent à un domaine partagé ou à des groupes de projets similaires qui offrent des avantages similaires à des domaines non apparentés.

Les projets sont des investissements dans des immobilisations qui ont un but unique et produisent un résultat particulier. Ces projets sont souvent vastes et complexes, mais ils ont un point de départ et un point d’arrivée déterminés, et leur portée est clairement définie.

Le Plan sur les infrastructures ne doit pas être confondu avec le budget d’immobilisations de la Ville. Le Plan sur les infrastructures a pour but de donner une vision interservices des besoins en infrastructure de la Ville sur dix ans, en soulignant les priorités en matière d’investissement et la limite des fonds disponibles pour soutenir ces investissements. Montrer les liens entre les investissements, les avantages et la concordance avec les objectifs à long terme de la Ville permet d’améliorer la prise de décision.

Le Plan sur les infrastructures de la Ville permettra d’orienter les efforts de planification des investissements de la Ville de manière à être en phase avec plusieurs documents d’orientation de la Ville, notamment le Plan de gestion des actifs de la Ville, le rapport sur l’état des infrastructures, NotreWinnipeg 2045, Collectivités complètes 2.0, le Plan d’action sur le changement climatique de Winnipeg, la Stratégie de réduction de la pauvreté et les plans directeurs des services de la Ville.

Figure 9 : Besoins totaux en immobilisations de la Ville

Diagramme circulaire montrant les besoins totaux en immobilisations de la Ville, calculés à partir des investissements de 5 millions de dollars et plus, de 2024 à 2033, pour un montant de 12,8 milliards de dollars. Le déficit de 8,0 milliards de dollars représente 63 % du graphique et les 37 % restants correspondent aux investissements financés et prévus dans le plan de dépenses en immobilisations, pour un montant de 4,8 milliards de dollars.

Dans le cadre du Plan sur les infrastructures, environ 63 % des besoins totaux en immobilisations de la Ville pour la période 2024-2033 ne sont pas financés. C’est ce que l’on appelle le déficit d’infrastructure. Les taxes, les services publics et les organismes de services spéciaux sont compris dans cette catégorie.

Les 37 % restants sont des projets et des programmes financés et prévus d’une valeur supérieure à 5 millions de dollars pour la même période de dix ans. Tous les besoins en immobilisations des services supérieurs à 5 millions de dollars ont été recensés dans le cadre de la présente itération du plan.

À titre de précision, les investissements inférieurs à 5 millions de dollars ne représentent que 2 % de l’ensemble des besoins en immobilisations de la Ville et n’ont donc pas été pris en compte dans le présent plan.

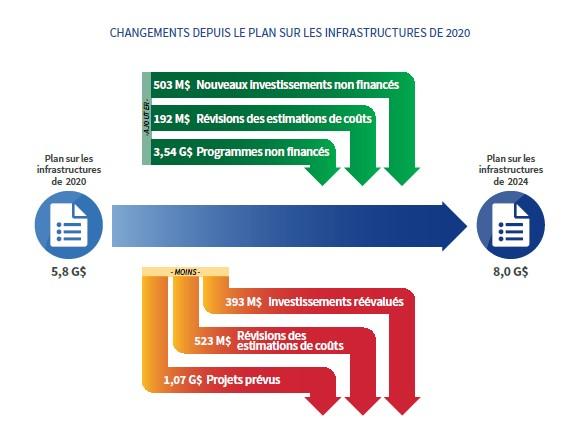

Changements depuis le Plan sur les infrastructures de 2020

En 2020, le Plan sur les infrastructures chiffrait les besoins en immobilisations non financés à 5,8 milliards de dollars. Quatre ans plus tard, le déficit d’infrastructure de la Ville a connu une augmentation nette de 2,3 milliards de dollars, principalement attribuable à :

- un élargissement du champ d’application, qui couvre désormais les programmes et d’autres engagements (au-delà du seuil de 5 millions de dollars);

- l’ajout de nouveaux besoins d’investissement;

- des révisions et des précisions apportées à l’estimation des coûts des projets depuis 2020;

- des projets précédemment non financés ayant reçu une approbation dans le cadre du budget d’immobilisations, des investissements qui ont été réévalués ou qui ont été prévus au-delà de 2033.

Figure 10 : Changements depuis le Plan sur les infrastructures de 2020

Infographie illustrant les variations depuis le Plan sur les infrastructures de 2020.

Le graphique présente les besoins totaux d’investissement dans les immobilisations du Plan sur les infrastructures de 2020 comme étant de 5,8 milliards de dollars, et ceux du Plan sur les infrastructures de 2024 comme étant de 8 milliards de dollars.

Les ajouts au plan de 2020 que l’on retrouve dans le plan de 2024 sont les suivants :

- 503 millions de dollars de nouveaux investissements non financés

- 192 millions de dollars pour les révisions des estimations de coûts

- 3,54 milliards de dollars pour les programmes non financés

Les éléments soustraits du Plan sur les infrastructures de 2020 qui ne sont pas présentés dans le Plan sur les infrastructures de 2024 comprennent :

- 393 millions de dollars pour les investissements réévalués

- 523 millions de dollars pour les révisions des estimations de coûts

- 1,07 milliard de dollars pour des projets prévus

Depuis le Plan sur les infrastructures de 2020, le conseil municipal a approuvé un financement important pour les principales priorités de la Ville établies dans le plan. Trois projets ont été menés à bien et 12 projets qui n’étaient pas financés auparavant sont désormais prévus dans le budget 2024. Un peu plus d’un milliard de dollars d’investissements stratégiques ont ainsi été réalisés dans une multitude de services.

Investissements dont les budgets ont été approuvés et qui ne figurent pas dans le Plan sur les infrastructures de 2024

- Mise à niveau de la station de traitement des eaux usées du North End : biosolides

- Piscine Bonivital

- Centre municipal de St. James — Agrandissement des installations

Investissements dont l’approbation est prévue dans le budget de 2024

- Renouvellement des compteurs d’eau

- Remplacement des radios et des systèmes de transport intelligents des autobus

- Remplacement du garage nord

- Passerelle de l’intercepteur sud-ouest

- Réfection du pont de Saint-Vital

- Remise en état du passage supérieur du chemin Pembina au niveau de Abinojii Mikanah

- Optimisation des installations — Station de Waverley-Ouest

- Remise en état du passage supérieur jumelé du boulevard Lagimodière (Concordia et embranchement Keewatin du CP)

- Poste d’incendie et de soins paramédicaux de Silver Heights

Le passage d’un statut « non financé » dans le Plan sur les infrastructures à celui d’« approuvé » dans le budget d’immobilisations démontre que le Plan sur les infrastructures a soutenu le processus décisionnel et a contribué à rapprocher la Ville de la réalisation de ses objectifs stratégiques généraux.

Plan interactif sur les infrastructures

Un certain nombre d’améliorations ont été apportées en tenant compte des observations formulées par les parties prenantes tant internes qu’externes, afin de faciliter l’accès aux données, d’accroître la transparence et d’illustrer la cohérence avec les principales priorités. Pour ce faire, un plan interactif sur les infrastructures a été mis au point, dans lequel les utilisateurs peuvent naviguer entre les différents services et stratégies.

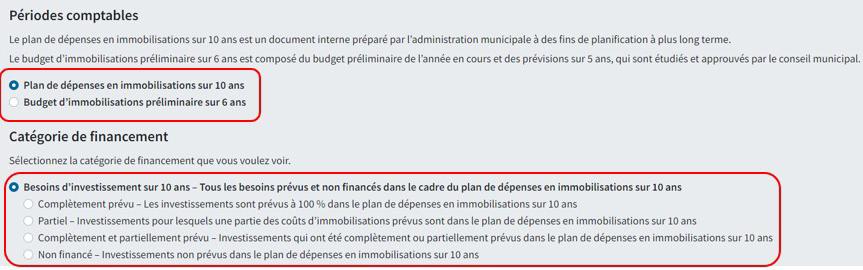

Lorsque les utilisateurs accèdent pour la première fois au plan interactif sur les infrastructures, la période comptable et la catégorie de financement sont par défaut le plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans et les besoins d’investissement sur 10 ans, ce qui permet d’obtenir rapidement une vue d’ensemble des besoins de la Ville.

Figure 11 : Panneau de sélection du plan interactif sur les infrastructures

Capture d’écran de la sélection du plan interactif sur les infrastructures dans le tableau de bord du Plan sur les infrastructures. La section supérieure permet de sélectionner l’une des périodes comptables suivantes :

- Le plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans, un document interne préparé par l’administration municipale à des fins de planification à plus long terme.

- Le budget d’immobilisations préliminaire sur 6 ans, qui comprend le budget préliminaire de l’année en cours et les prévisions sur cinq ans, qui sont étudiés et approuvés par le conseil municipal.

La sélection de la catégorie de financement se fait plus bas; l’utilisateur est invité à sélectionner la catégorie de financement souhaitée. Les sélections comprennent les catégories suivantes :

- Besoins d’investissement sur 10 ans, définis comme tous les besoins prévus et non financés dans le plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans.

- Complètement prévu, c’est-à-dire les investissements qui sont prévus à 100 % dans le plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans.

- Partiel, c’est-à-dire les investissements dont une partie des coûts d’immobilisations prévus est comprise dans le plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans.

- Complètement et partiellement prévu, c’est-à-dire les investissements qui ont été complètement et partiellement prévus dans le plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans.

- Non financé, c’est-à-dire les investissements non prévus dans le plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans.

Le plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans est un document interne préparé par l’administration municipale à des fins de planification à plus long terme. Le budget d’immobilisations préliminaire sur six ans comprend le budget préliminaire de l’année en cours et les prévisions sur cinq ans, qui sont étudiés et approuvés par le conseil municipal.

La vision décennale concorde également avec les pratiques exemplaires en matière de communication de données sur les actifs. En particulier, le déficit d’infrastructure.

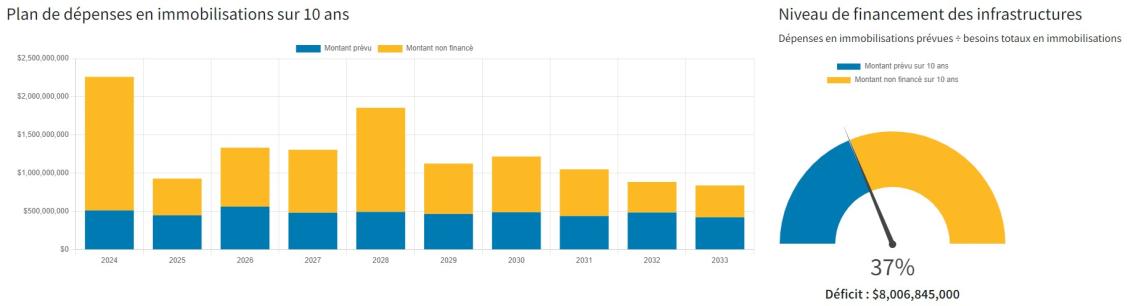

Figure 12 : Vue du plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans du plan interactif sur les infrastructures

Capture d’écran de la vue du plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans du plan interactif sur les infrastructures. Comprend un diagramme à barres des montants prévus et non financés par le plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans, ainsi qu’un indicateur de vitesse du niveau de financement de l’infrastructure à droite.

Le diagramme à barres empilées montre les montants prévus en bleu, stables à environ 500 millions de dollars sur dix ans, et les parties non financées en jaune, au-dessus du bleu. Les parties jaunes non financées fluctuent au cours de la période de dix ans. L’année 2024 présente le montant non financé le plus élevé, soit près de 1,8 milliard de dollars, ce qui porte le cumul pour 2024 à environ 2,3 milliards de dollars. L’année 2028 montre également une augmentation des besoins avec un cumul d’environ 1,8 milliard de dollars. Les barres empilées des autres années se situent juste au-dessus ou juste en dessous de 1 milliard de dollars.

L’indicateur de vitesse du niveau de financement des infrastructures, situé à droite du diagramme à barres, montre les investissements prévus divisés par les besoins totaux en immobilisations. Le calcul donne 37 % du montant prévu sur 10 ans et le reste du montant non financé sur 10 ans, soit un déficit de 8 006 845 000 dollars.

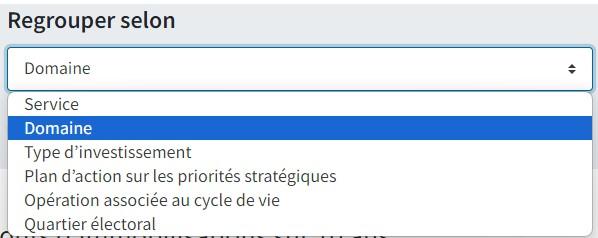

Diverses autres options de regroupement sont disponibles pour mieux filtrer l’information et permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux données.

Figure 13 : Regroupement par catégories

Capture d’écran du plan interactif sur les infrastructures affichant les options de regroupement des données. Ces options sont les suivantes :

- Service

- Domaine

- Type d’investissement

- Plan d’action sur les priorités stratégiques

- Opération associée au cycle de vie

- Quartier électoral

« Domaine » est la sélection par défaut sur le plan interactif sur les infrastructures.

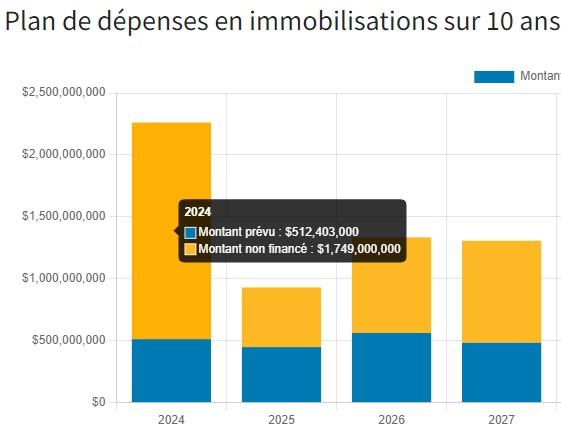

Une fois les données triées et affichées, l’utilisateur peut cliquer sur un projet ou un programme précis pour obtenir des détails supplémentaires ou simplement survoler certains graphiques pour voir comment les coûts sont ventilés. Par exemple, la figure 6 montre la ventilation des coûts pour le total des besoins prévus et non financés pour 2024.

Figure 14 : Ventilation des besoins

Capture d’écran du plan interactif sur les infrastructures montrant qu’il est possible de survoler les barres du diagramme à barres empilées du plan de dépenses en immobilisations sur 10 ans et de voir l’année, ainsi qu’une légende. La légende indique le montant prévu en bleu et le montant non financé en jaune, ainsi que la valeur en dollars de chacun d’entre eux.

En plus de cette fonction, les investissements ont également été intégrés, dans la mesure du possible, dans une vue cartographique afin d’aider l’utilisateur à repérer géographiquement les différents investissements prévus, partiellement financés ou non financés. Cette vue est particulièrement utile lorsque l’on associe les investissements à d’autres domaines d’intérêt clés qui peuvent être sélectionnés dans le calque cartographique.

Figure 15 : Vue cartographique du plan interactif sur les infrastructures

Aperçu de la carte interactive du plan sur les infrastructures. La partie gauche de l’écran affiche le panneau contenant une légende décrivant toutes les couches de la carte, les filtres disponibles et les types de données contenues dans la carte.

Les couches de la carte comprennent :

- Les terrains non contaminés

- Les zones où le taux de pauvreté est plus élevé

- Les quartiers électoraux

- Les cibles d’infrastructure

Le panneau contient une série de filtres qui peuvent être appliqués aux données afin de limiter la quantité de données présentées sur la carte. Les options de filtrage des investissements sont les suivantes :

- Tous les investissements

- Infrastructures permettant la croissance

- Infrastructures soutenant la croissance

- Zones où le taux de pauvreté est plus élevé

La légende du panneau décrit :

- Les types d’investissement

- Les investissements non financés

- Les investissements partiellement prévus

- Les investissements prévus

- Phase d’aménagement des terrains non contaminés

- Court à moyen terme

- Long terme

En sélectionnant un investissement sur un point de la carte ou un titre d’investissement dans la liste, les utilisateurs obtiendront de plus amples détails financiers sur les investissements, leur adéquation avec des stratégies précises telles que le PAPS et la Stratégie de réduction de la pauvreté, ainsi que le type d’investissement et l’opération associée au cycle de vie.

Figure 16 : Détails de l’investissement pour un point cartographique

Exemple de page de détails d’un projet, tiré du plan interactif sur les infrastructures. Le programme des parcs communautaires et de quartier est l’exemple présenté.

Les détails fournis sont les suivants :

- Coût d’investissement sur 10 ans : 64 294 000 $

- Montant prévu : 24 168 000 $

- Montant non financé : 40 126 000 $

- Service : Travaux publics

- Domaine : Parcs - Local

- Type d’investissement : Programme

- Plan d’action sur les priorités stratégiques : Une ville vivable, sécuritaire, saine et heureuse

- Opération associée au cycle de vie : Réfection

Description du programme : Remise en état et/ou amélioration de divers parcs et réparation de l’infrastructure vieillissante des parcs et des équipements connexes, et construction de nouveaux équipements pour combler les lacunes de service constatées.

Le diagramme à barres en bas de page montre que les besoins non financés les plus importants apparaissent en 2024, puis diminuent de 2026 à 2032. Les fonds prévus augmentent entre 2026 et 2033.

Résumé

Les services dans tous les domaines ont fourni les données nécessaires pour évaluer les mérites de ces investissements dans des immobilisations ainsi que l’utilisation prévue de l’actif une fois les projets achevés et mis en service. Les projets et programmes figurant dans le Plan sur les infrastructures sont présentés par ordre de priorité dans leur domaine. Le Plan sur les infrastructures vise à servir d’outil pour promouvoir des consultations interservices et à améliorer la prise de décision sur les grandes priorités de la Ville.

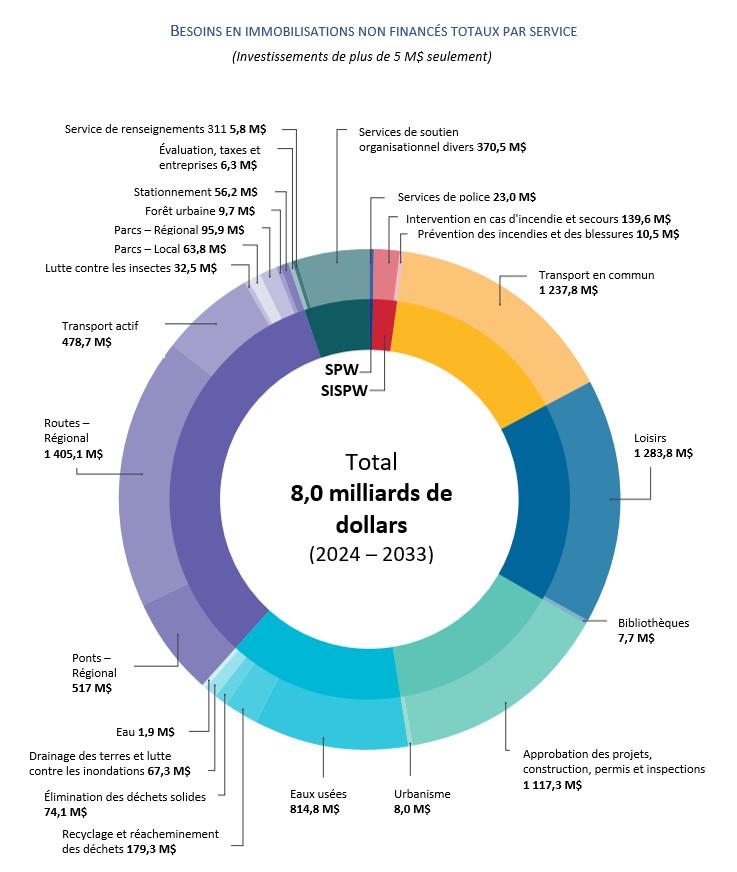

Le tableau suivant résume le total des besoins en immobilisations non financés par service pour la période 2024-2033.

Figure 17 : Besoins totaux en immobilisations par service

Total des besoins en immobilisations non financés de la Ville pour la période 2024-2033 : 8,0 milliards de dollars

Graphique en forme de double beignet présentant les besoins totaux en immobilisations par domaine, regroupés par service.

- Travaux publics

- Ponts - Régional - 517,4 M$

- Routes - Régional - 1 405,1 M$

- Transport actif - 478,7 M$

- Lutte contre les insectes - 32,5 M$

- Parcs - Local - 63,8 M$

- Parcs - Régional - 95,9 M$

- Forêt urbaine - 9,7 M$

- Stationnement - 56,2 M$

- Service de police de Winnipeg

- Services de police - 23,0 M$

- Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg

- Intervention en cas d’incendie et secours - 139,6 M$

- Prévention des incendies et des blessures - 10,5 M$

- Transport

- Transport en commun - 1 237,8 M$

- Services communautaires

- Loisirs - 1 283 M$

- Bibliothèques - 7,7 M$

- Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement

- Approbation des projets, construction, permis et inspections - 1 177,3 M$

- Urbanisme - 8,0 M$

- Service des eaux et des déchets

- Eaux usées - 814,8 M$

- Recyclage et réacheminement des déchets - 179,3 M$

- Élimination des déchets solides - 74,1 M$

- Drainage des terres et lutte contre les inondations - 67,3 M$

- Eau - 1,9 million de dollars

- Autres

- Service de renseignements 311 - 5,8 millions de dollars

- Évaluation, taxes et entreprises - 6,3 M$

- Services de soutien organisationnel divers - 370,5 M$